2018.6.18(月) 最終更新日2021.9.15 20:22

エアコンの標準的な取付事例(北海道編)

エアコンの基本的なこと

壁掛けエアコンの標準的な取り付けパターン

今回は家庭用のルームエアコンの「標準的な取り付けパターン」を一部ご紹介させていただきます。

プレハブ休憩室にエアコンを取付しました

施工例など

エアコンをお使いの方ならすでに知っていることばかりだと思いますが、以外とご存知ない方もいらっしゃいますので簡単にまとめておくことにしました。

(ぼくがお客さまに説明するときに使うという目的もありつつ)

配管をする

基本的に室内機側では配管が後ろから屋外に抜けていきますので、室内からは配管が見えることはありません。

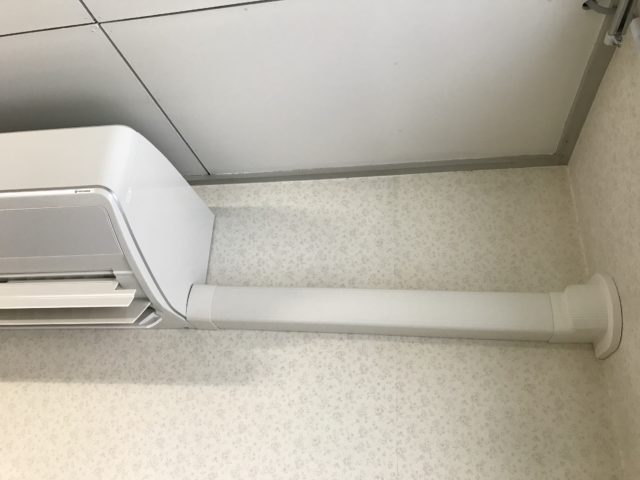

室内で配管が露出になるパターン

室内機の取付スペースが取れない場合は配管を横から出すことがあります。

室内用の配管カバーを使いました。

裏をまわす

こちらは一旦隣の部屋に配管を出すやり方です。

今回は柱との段差をフリージョイント(ジャバラ)で乗り越えました。

化粧カバーの種類もたくさんあるので色んなバリエーションがあります。

ドレンホースの関係でやや下り勾配にします。

屋外用の配管カバーを取り付ける

一般的に標準工事というと配管カバーはオプション(別料金)になっています。でもやっぱり配管カバーは付けたいですよね。

配管カバーの色はアイボリーのほか、ブラック、ブラウン、グレーなどがあって壁の色に近い色にすることができます。(本体と置台のカラーバリエーションはほとんどありません…)

電気工事

エアコン専用のコンセントがない場合は電気工事が必要になります。これらの工事費も予算に入れておきましょう。

電気容量や既存の設備によりますが想像してたよりもけっこう大掛かりな工事になるかも知れませんので見積りをしてもらうといいと思います。

北国で一年中使える寒冷地仕様の暖房エアコン

寒冷地エアコンとそうでないエアコンの大きな違いは氷点下の気温でも暖房運転ができるということです。

(通常は霜取り運転と暖房運転は同時にできません)

寒冷地仕様になっていないと外気温が氷点下になると連続して霜取り運転になってしまいます。

霜取り運転中でも暖房運転できるように改良されたのが寒冷地エアコンです。

寒冷地仕様の暖房エアコン

寒冷地エアコンには防雪部材が必要

室外機ファンや熱交換器に付いた雪が氷のかたまりになると運転に支障を及ぼします。

さらに室外機から出た水で氷の柱ができてしまうので地面から本体まである程度高さをとらなければなりません。

壁掛け専用の防雪屋根を取り付けているところです。

室外機の据付で気をつけたいこと

室外機が傾く

室外機の右側の方が重たいので土の上に置くと右側だけがだんだん傾いてくることがあります。そのため土の上に置く時は専用のブロックを取り付けるなどして対策とります。

寒冷地仕様の暖房エアコンは少し高さのある置台を使います。

室外機の上に屋根の雪が落ちる

屋根の上から落ちてきた雪が室外機にぶつからない場所に据え付けをする。また、どうしても避けられない場合は防雪屋根を取り付ける。

雪の影響を考えて配管カバーと防雪屋根を付けしました

室外機を壁掛けにしたら運転音が気になりだした

壁掛け金具を使って室外機を壁掛けにする場合は取り付ける場所や建物の構造によっては運転音(振動音)が気になることがあります。

その他

時には力技を余儀なくされることもございます。

こちらはお客さまの指示により配管の一部が宙ぶらりん状態になっています。これでもできるだけベストを尽くしたつもりです…。

室内機の取付けでも壁の補強が必要な場合があります

暖房エアコンやお掃除機能付など機能たくさんがついている高性能タイプの室内機はなかなかの重さがありますので壁の補強が必要になってくる場合があります。

新築やリフォームの時は事前に下地とコンセントを作っておくように打ち合わせしておくと室内機もスッキリ、キッチリ納まりますね。

見た目にはわかりませんが大工さんがあらかじめ下地(補強)を作ってくれています。

多少お金がかかっても

仕上がりをよくするということもありますが、室外機が傾いたり、落雪で室外機が破損したりといった雪害も考慮して取り付けなければなりませんね。

(夏の間に工事することがほとんどなので)

北海道はとくに冷房を使う時期が短いので「いざ使いたい時に使えない」なんてことがないように万全を期して取り付けていきたいです。

おわりに

これはほんの一例です。

年に一回ぐらい日本一暑くなる町

美幌のでんき屋より

これいっときますか…(笑)